Rota e Fellini alla Sinfonica della Rai

Nel centenario della nascita di Federico Fellini, nato il 20 gennaio 1920, l’Orchestra Nazionale Sinfonica della Rai offre a Torino un doppio memorabile concerto (giovedì 8 e mercoledì 14 ottobre) che ripercorre le musiche dei suoi film composte da quel genio di Nino Rota. Musiche certo arcinote, anche se la possibilità di ripercorrere queste opere alla stregua di un approfondimento monografico è quanto mai rara e ghiotta per chi ama la musica e il cinema.

I concerti sono stati impaginati in modo diverso: il primo ha offerto il balletto completo dalle musica per il film La strada (1954), composto da dodici numeri quanto mai vari al loro interno; il secondo metteva in programma numerose suite dai film: Lo sceicco bianco, 1952, I vitelloni, 1953, La dolce vita, 1960, Satyricon, 1969, Le notti di Cabiria, 1957, Amarcord, 1973, Il Casanova, 1976, per concludere con Prova d’orchestra, 1979, film anche proiettato in apertura di serata, introdotto da Sergio Toffetti, in un cortocircuito surreale: (un’orchestra che dà un film che critica le eterne dinamiche che ci son al suo interno? Forse per convincerci che i problemi là descritti siano ormai acqua passata?) Chissà.

La bellezza di tale operazione sta naturalmente nel riuscire ad apprezzare in pieno le colonne sonore disgiunte dai film, ma anche nel poter intendere le musiche per film di Rota come un grande unicum zeppo di rimandi interni che fan pensare un poco ai Leitmotive wagneriani.

E l’Orchestra della Rai sembra fatta apposta per questo repertorio, perfettamente a suo agio, e ben diretta dal bravo Marcello Rota (l’omonimia è casuale) con braccio sicuro, gesto elegante, arguzia e gusto. Certamente il pubblico dovrebbe poter godere più spesso di concerti simili!

La strada è un film ambientato nel mondo del circo e degli artisti girovaghi, dove la musica è sì, strumento di lavoro, ma è anche inscindibile dalla vita. Il coreografo Mario Pistoni ideò in seguito un balletto ispirato al soggetto del film e Rota accettò di scriverne la partitura. (Qui Gilda Gelati nei panni di Gelsomina)

Le musiche per il balletto dipingono un grande affresco sinfonico perfettamente autonomo dalla creazione filmica, dal quale è tuttavia scaturito: è certo, volendo dare una definizione, musica a programma, ma nel senso migliore del termine. Rota inventa temi che danno vita a veri e propri personaggi, come il motivo legato al numero del Matto, un sogno nel sogno, in una specie di gioco di scatole cinesi; e l’indimenticabile Gelsomina (il bravo soprano Cristina Mosca), una semi-muta che si esprime attraverso la musica in un mormorio, una specie di Sprechgesang senza parole.

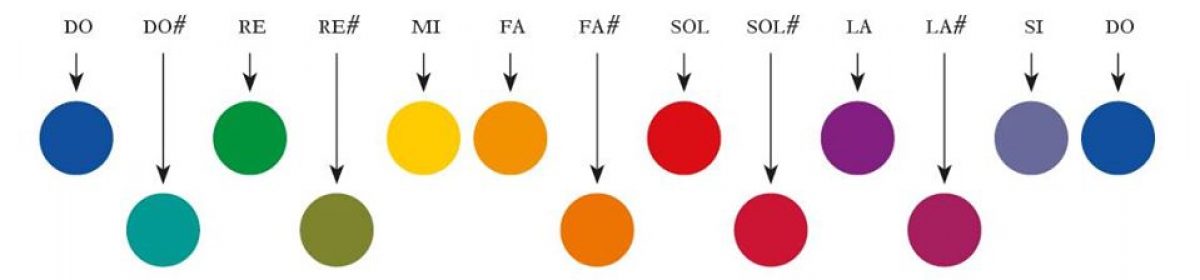

Una partitura in cui il compositore assorbe e rideclina ex novo tante e diversissime esperienze musicali, anche geograficamente e cronologicamente lontane fra loro, sue contemporanee o antiche, alte o basse, in un mix che sarebbe piaciuto all’Umberto Eco di Apocalittici e integrati: lo Stravinskij dei tempi del Sacre, la bossa nova, il jazz, la musica delle balere romagnole, Puccini e Martucci, il foxtrot di importazione e i valzerini di provincia, Shostakovich e Prokofiev (e poi: esisterebbe il circo di Fellini senza la tragicità dei Pagliacci di Leoncavallo?). Rota fa proprie queste musiche disparate e le rifonde in tutto organico, in un modo che certamente sarebbe piaciuto ad Alfredo Casella (col quale Rota studiò a Roma). Rota, però, riesce ad assorbire e assimilare, trasformando le suggestioni dei colleghi compositori ancor meglio di Casella: come se, forse, la collaborazione di Fellini fosse stata determinante per dargli uno scopo, una direzione, gli avesse messo dei paletti che hanno giovato all’invenzione creativa.

Anselma Dell’Olio, autrice del bel documentario Fellini degli spiriti, uscito di recente nei cinema mi ha raccontato in un’intervista:

Fellini diceva: “Capisco i miei film quando ascolto la musica di Rota”. Sai che faceva di preciso Nino Rota? Il compositore di solito è chiamato a vedere le “giornaliere”, prima ancora del montaggio, per captare il mood. Ora, quando Fellini faceva vedere a Rota il girato, appena si spegneva la luce, Rota si addormentava; appena finite si svegliava, andava al pianoforte e componeva… Sembrava entrasse in trance

(Tutta l’intervista si legge qui).

E dunque, per scomodare l’Adorno dei Minima moralia, è come se le musiche per i film di Fellini fossero venute in sogno a Rota.

Fra i modi di dire mi è venuto in sogno e ho sognato ci sono di mezzo le ere storiche. Ma quale dei due è più vicino alla verità? Come non sono gli spiriti a mandare il sogno, così, d’altra parte, non si può dire nemmeno che sia l’io a sognare.

Minima moralia, Einaudi 20054, p. 227.

Meno organico il secondo concerto (che non segue, chissà perché, un ordine cronologico) il quale ha coperto le musiche per i film di Fellini che vanno dal 1952 (Lo sceicco bianco) al 1979 (Prova d’orchestra).

Se si immaginano queste brevi suite dai film come specie di ouvertures operistiche si può affermare, senza timore di esser smentiti, che Rota abbia appreso la più difficile lezione di Verdi: quella di saper condensare nella prima frase di un’ouverture tutto quello che seguirà nell’opera.

Nei due appuntamenti si può ben metter a fuoco quale siano state le trasformazioni della musica di Rota nel corso degli anni (e, per chi li conosca, l’evoluzione in parallelo dei film di Fellini). In questo secondo concerto fa da padrone Il Casanova, per la sua spiccata originalità (la musica di questo film non assomiglia a quella di nessun’altro, come se fosse una partitura di rottura o svolta) e anche per la sua durata (una suite di 20’, sui 46’ originari, si tratta comunque il brano più lungo della seconda serata, il 14 ottobre). Potrebbe sembrar ovvio a chi consideri la colonna sonora un compendio dell’opera filmica, ma davvero è qui lampante cosa la musica “dica”, o suggerisca, della sinossi, della sceneggiatura, dei costumi, della fotografia. Li ascoltiamo suonati dall’Orchestra della Rai, ma è come se li vedessimo.

Sin dal primo brano O Venezia, Venaga, Venusia il setting di Casanova è un brutto incubo che poche vorrebbero consapevolmente abitare. Nessuna donna si sottometterebbe felicemente a quest’incubo sonoro: non è un gioco (o, se lo è, finirà assai male per tutti) e non c’è traccia della leggerezza spensierata dell’eros, sia nel film sia nella musica, totalmente assenti.

L’uccello magico è un carillon caricato per esaudire solo i desideri del padrone (una psicosi musicale incentrata da capo a fondo su una ripetizione ossessiva di un tema angosciante che percorre il film e la partitura), una coazione a ripetere, un tic.

Il funerale dell’eros di Casanova è tutto nella geniale invenzione musicale della Poupée Automate, una sorta di bambola gonfiabile cui il seduttore rivolge le sue ultime, patetiche avance. E sebbene la scena geniale in Fellini sia visionaria, ci viene un dubbio: il denoument avviene prima in musica, nell’inconscio, prima che sullo schermo, nei nostri occhi.

Amarcord (1973) e Il Casanova di Fellini (1976) sono improntati all’autoanalisi, portando alla luce i fantasmi del regista e forse, per liberarlo, in senso catartico. «Fellini dichiara all’amico Rota in un colloquio radiofonico del 1979 (cito dal programma di sala Oreste Bossini):

La musica agisce ad un livello così profondo e inconscio che può diventare pericolosa. Con la musica si può andare in guerra, si possono fare battaglie, si possono convincere collettività intere, far piangere o esaltare. [..] L’intervento del ritmo a livelli psico-fisiologici molto profondi è un fatto estremamente misterioso, che non so bene con cosa ha a che fare. Io con la musica avverto sempre una specie di minaccia. [..] Ha qualcosa di ricattatorio, moralistico. [..] La musica mi incupisce, perché rappresenta la perfezione.

Rota è il mago in grado di tenere sotto controllo le forze oscure della musica, che spaventa Fellini nel momento stesso in cui lo soggioga».

Geniale il fuori programma: La passerella d’addio dal film 8 e 1/2. Archiviato il drammone erotico-psichiatrico-sentimentale di Casanova e gli stress sindacali e la pesantezza degli anni di piombo della Prova d’orchestra, come un prestigiatore il direttore Marcello Rota tira fuori dalla sua bacchetta un bis stralunato, leggiadro come un brano del Concerto di Capodanno (e con tutto il pubblico che applaude spontaneamente e – miracolo! – pure a tempo), ricordandoci che «una risata ci seppellirà»!

Benedetta Saglietti per il Giornale della Musica

(la recensione è stata pubblicata, in forma lievemente diversa, il 15 ottobre 2020)